En estos días, en algunos pueblos de la provincia de León las campanas "suenan a muerto". Están anunciando la muerte inminente de la Junta Vecinal para el día de Nochevieja. Y es que, como ya todo el mundo debe saber, el 31 de diciembre de 2014 es la fecha límite para que las juntas vecinales presenten sus…

Cuidadín, que los comunales siguen en peligro…

Se acaba el año 2013. Para los pueblos de León ha sido un año complicado no sólo por la crisis, sino porque a lo largo de este año se tramitó y se acabó aprobando la Ley de Sostenibilidad y Racionalización de la Administración Pública que preveía la desaparición de las juntas vecinales. Europa mandaba 'adelgazar"…

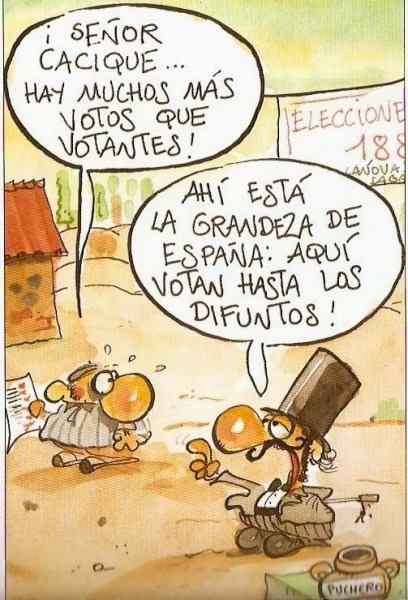

Caciquismo y comunales

Hoy martes, 17 de diciembre, está previsto que el Senado apruebe la polémica Ley de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local que pone en el punto de mira a las juntas vecinales y a los bienes de los pueblos. Finalmente parece que la ley permitirá que las juntas vecinales mantengan su personalidad jurídica, con…

Menos pendones, y mas c…

Antes de nada, les aviso para que no se lo tomen a mal: esta entrada del blog es una opinión más, con la que pueden estar de acuerdo, o no. Y ya les advierto también que toda discrepancia serena y argumentada es buena. De un tiempo a esta parte en la provincia de León son…

Riaño como «tragedia de los cerramientos»

En una entrada anterior, hacíamos referencia a la 'tragedia de los comunales'. Decíamos que allí donde se privatizaron los comunales, los campesinos más pobres se vieron despojados de sus medios de vida, ocurriendo la llamada 'tragedia de los cerramientos' (Tragedy of Enclosure, en inglés). La privatización o cerramiento (enclosure) de los comunales ocurrido a lo…

La tragedia de los comunales

Un biólogo estadounidense, Garrett Hardin, se hizo famoso por un artículo titulado "La tragedia de los comunales" (Tragedy of the Commons, en inglés). En él venía a decir más o menos que "la burra de todos la come el lobo", como reza el dicho leonés. Explica Hardin que si hay un recurso común explotado por todos, al…